- 乱塊法の分散分析表は作れるけど、その後の計算がわからない

- 通常の二元配置実験と何が違うの?ブロック因子ってどう扱えばいい?

- 「差の点推定値」「差の信頼区間」って何?なぜ「差」を使うの?

- ブロック因子の母分散σ²ᵣの求め方が意味不明…

- E(Vᵣ)の式が出てきたけど、なぜこの形になるのかわからない

- 乱塊法と通常の二元配置実験の「決定的な違い」

- ブロック因子がある場合の最適水準の選び方

- なぜ「差」の推定を行うのか、その理由と計算方法

- ブロック因子の母分散σ²ᵣを推定する公式の意味と導出

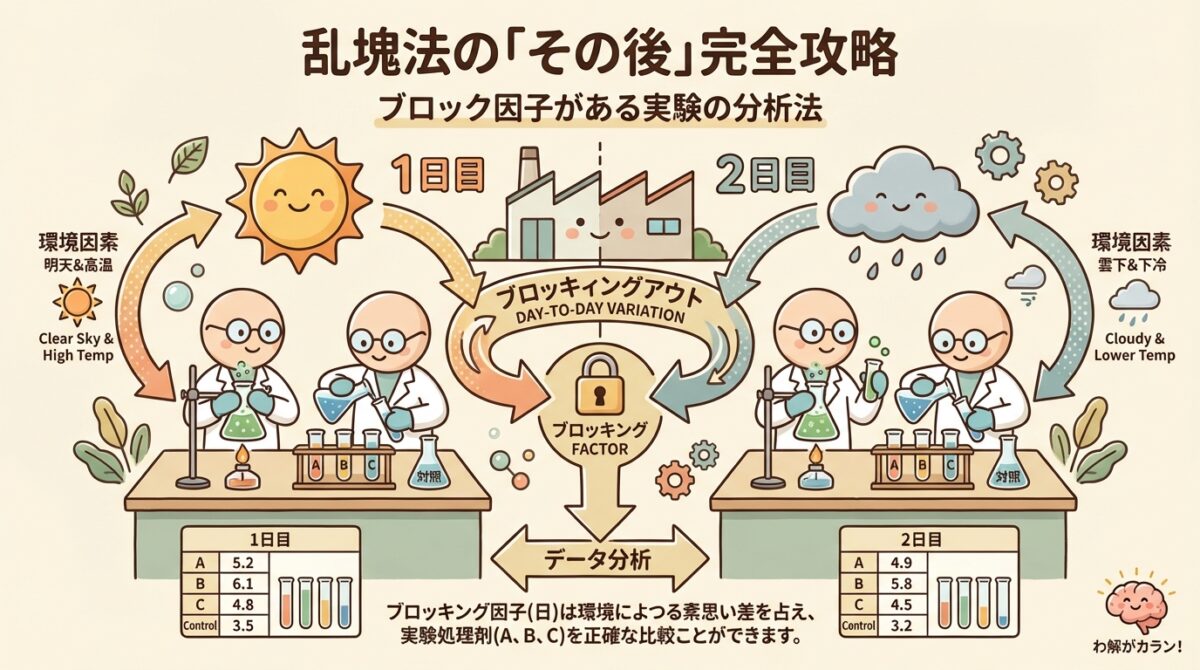

乱塊法(Randomized Block Design)は、実験計画法の中でも実務で非常によく使われる手法です。

例えば「2日間に分けて実験する」「3台の機械で実験する」「4人の作業者で実験する」など、実験環境に避けられないばらつきがある場合に使います。

分散分析表を作るところまでは、通常の二元配置実験や三元配置実験と同じ手順なので、比較的スムーズにできる方が多いです。

しかし、その後の「最適水準の選び方」「点推定」「信頼区間」「ブロック分散の推定」になると、急に難しく感じる方が多いのではないでしょうか。

この記事では、乱塊法特有の考え方を「なぜそうするのか」から丁寧に解説していきます。

目次

乱塊法と通常の二元配置実験の「決定的な違い」

まず、乱塊法が通常の実験計画とどう違うのかを明確にしましょう。この違いを理解しないと、後の計算の意味がわかりません。

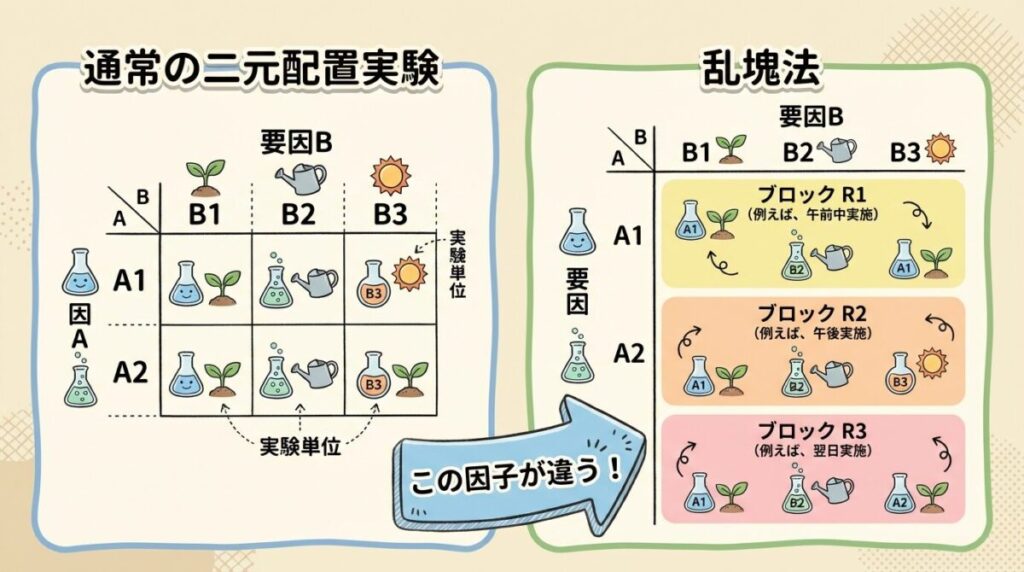

通常の二元配置実験

因子A:温度(A₁=100℃、A₂=120℃)← 調べたい因子

因子B:時間(B₁=10分、B₂=20分、B₃=30分)← 調べたい因子

→ AもBも「どの水準が最適か知りたい」因子

乱塊法(ブロック因子がある場合)

因子A:温度(A₁=100℃、A₂=120℃)← 調べたい因子

因子B:時間(B₁=10分、B₂=20分、B₃=30分)← 調べたい因子

因子R(ブロック因子):実験日(R₁=1日目、R₂=2日目)← 調べたくないけど影響がある因子

→ Rは「環境ノイズを吸収するため」に入れた因子。最適水準を選ぶ対象ではない!

ブロック因子とは何か?

ブロック因子を理解するために、具体例で考えてみましょう。

あなたはパンケーキの最適なレシピを調べる実験をしています。

- 因子A(調べたい):砂糖の量(A₁=少なめ、A₂=多め)

- 因子B(調べたい):焼き時間(B₁=2分、B₂=3分、B₃=4分)

しかし、1日で全ての実験ができないので、2日間に分けて実験することになりました。

問題:1日目と2日目で「室温」「湿度」「フライパンの状態」などが微妙に違う可能性がある!

解決策:「実験日」をブロック因子Rとして分析に組み込む。こうすることで、日によるばらつきを「誤差」から分離できる。

ブロック因子は「興味はないけど、影響がある因子」です。

- 「R₁(1日目)とR₂(2日目)のどちらが良いか」には興味がない

- でも、日によるばらつきが結果に影響するのは事実

- だから、その影響を分離して取り除くためにブロック因子として扱う

乱塊法とは?実験条件にばらつきがあるときの設計法 →

【例題】乱塊法の実験データ

ここからは、具体的な例題を使って乱塊法の分析手順を解説していきます。

製品の強度を調べる実験を行った。

- 因子A(材料):2水準(A₁、A₂)

- 因子B(加工法):3水準(B₁、B₂、B₃)

- 因子R(ブロック:実験日):2水準(R₁=1日目、R₂=2日目)

- 目的:強度を最大にしたい(望大特性)

- 現行条件:A₁B₁

1日に最大6回しか実験できないため、2日間に分けて計12回の実験を行った。

実験データ(表1)

| 因子B(加工法) | ||||

|---|---|---|---|---|

| B₁ | B₂ | B₃ | ||

| R₁ (1日目) |

A₁ | 18 | 24 | 22 |

| A₂ | 25 | 32 | 35 | |

| R₂ (2日目) |

A₁ | 22 | 28 | 26 |

| A₂ | 28 | 36 | 40 | |

計算補助表(各水準の合計値)

ブロック因子R

| R₁ | 156 |

| R₂ | 180 |

因子A × 因子B

| B₁ | B₂ | B₃ | 合計 | |

| A₁ | 40 | 52 | 48 | 140 |

| A₂ | 53 | 68 | 75 | 196 |

| 合計 | 93 | 120 | 123 | 336 |

分散分析表(既に完成しているとする)

| 要因 | 平方和 S | 自由度 φ | 分散 V | F₀ | 判定 |

|---|---|---|---|---|---|

| R | 48.0 | 1 | 48.0 | 24.0 | 有意 ** |

| A | 261.3 | 1 | 261.3 | 130.7 | 有意 ** |

| B | 90.5 | 2 | 45.3 | 22.6 | 有意 ** |

| A×B | 12.2 | 2 | 6.1 | 3.05 | 有意 * |

| E(誤差) | 10.0 | 5 | 2.0 | − | − |

| T(総計) | 422.0 | 11 | − | − | − |

- ブロック因子R(日間変動):有意 → 日によるばらつきがある

- 因子A(材料):有意

- 因子B(加工法):有意

- 交互作用A×B:有意 → AとBは組み合わせで考える必要あり

【Step 1】最適水準の選び方|ブロック因子は無視する!

分散分析の結果、交互作用A×Bが有意でした。では、最適水準はどう選べばよいでしょうか?

乱塊法での最適水準選択ルール

【ルール1】ブロック因子Rは最適水準の選択に使わない

→ R₁とR₂のどちらが良いかは考えない。将来の実験がどの「日」に行われるかはコントロールできないから。

【ルール2】AとBについては通常どおり

- 交互作用A×Bが有意 → 組み合わせで選ぶ

- 交互作用A×Bが有意でない → 単独で選ぶ

この例題での最適水準

交互作用A×Bが有意なので、AとBの「組み合わせ」で最適水準を選びます。

計算補助表のA×Bの部分を見て、最大値を探します:

| B₁ | B₂ | B₃ | |

| A₁ | 40 | 52 | 48 |

| A₂ | 53 | 68 | 75 ← 最大! |

最適水準は「A₂B₃」

※ブロック因子R(実験日)については言及しない

ブロック因子は「制御できない環境要因」だからです。

「R₂(2日目)の方が結果が良かったから、今後はR₂で実験しよう」とは言えませんよね。将来の実験がどんな日(天気、湿度、作業者の調子など)に行われるかは、事前にコントロールできません。

だから、AとBの組み合わせだけを最適化し、Rの影響は「平均的に」考えるのです。

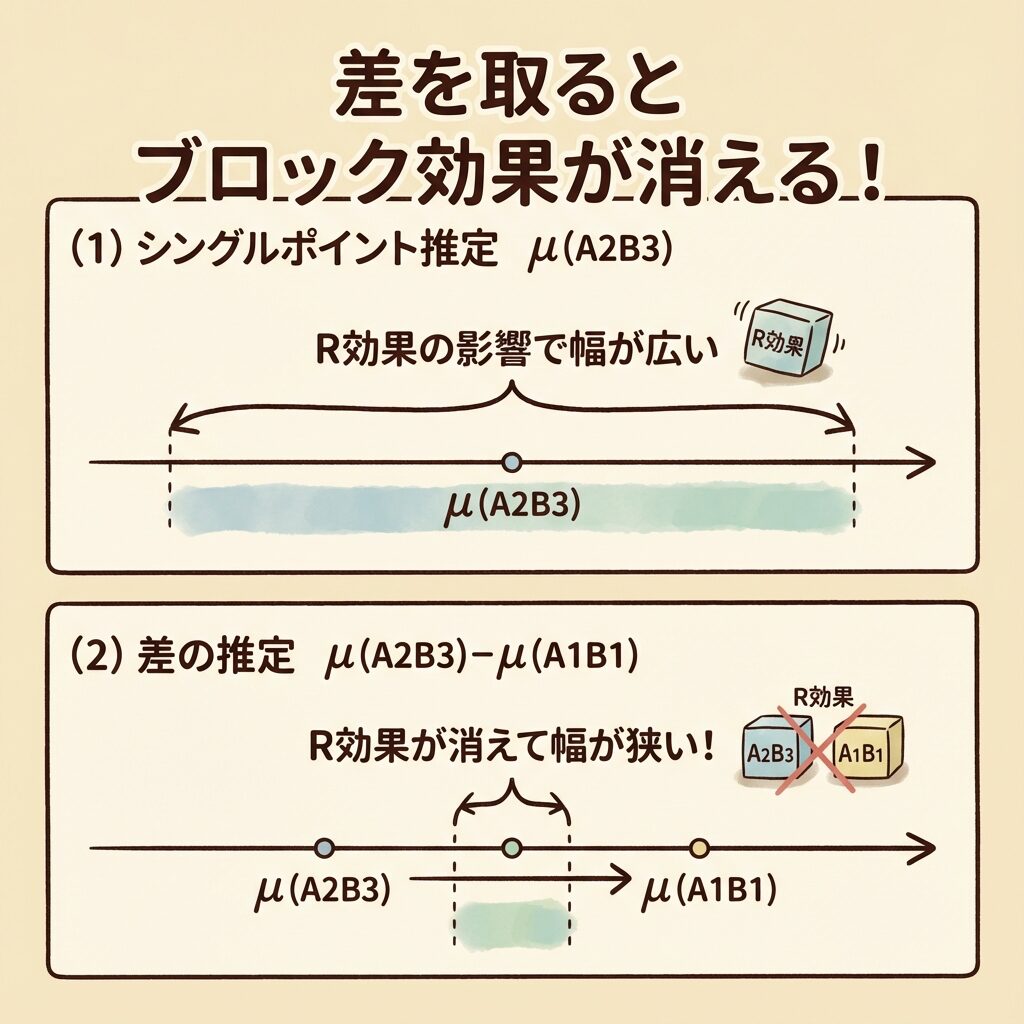

【Step 2】なぜ「差」の推定を行うのか?|乱塊法の核心

ここが乱塊法で最も重要かつ多くの人が混乱するポイントです。

通常の実験計画法では「最適水準での母平均μ̂」を点推定しますが、乱塊法では「最適水準と現行条件の差」を推定することが多いです。

なぜでしょうか?

理由:「差」を取るとブロック効果が消える

これを理解するために、まず「単独の点推定」をした場合の問題点を見てみましょう。

問題:単独の点推定だと区間が広くなる

もし「A₂B₃での母平均」を単独で推定しようとすると、その信頼区間にはブロック因子Rの不確実性も含まれてしまいます。

A₂B₃のデータは「R₁での35」と「R₂での40」の2つ。

→ この5の差には、「A₂B₃の真の効果」+「日によるばらつき(R効果)」が混ざっている

→ 信頼区間を計算すると、Rの効果の分だけ幅が広くなってしまう

解決策:「差」を取るとR効果が相殺される

ここで「最適水準A₂B₃」と「現行条件A₁B₁」の差を考えてみましょう。

R₁(1日目)での差:

A₂B₃の値 − A₁B₁の値 = 35 − 18 = 17

R₂(2日目)での差:

A₂B₃の値 − A₁B₁の値 = 40 − 22 = 18

→ どちらの日でも、差はほぼ同じ(17〜18)になっている!

これはなぜでしょうか?

R₁(1日目)はすべての実験に「+0」の影響を与え、

R₂(2日目)はすべての実験に「+4」の影響を与えたとします(分散分析でRが有意だったので)。

R₁での差:

(A₂B₃の真の値 + 0) − (A₁B₁の真の値 + 0) = A₂B₃の真の値 − A₁B₁の真の値

R₂での差:

(A₂B₃の真の値 + 4) − (A₁B₁の真の値 + 4) = A₂B₃の真の値 − A₁B₁の真の値

→ どちらも同じ!Rの効果(+0や+4)が相殺されて消えるのです。

この性質を利用して、乱塊法では「差」の点推定と信頼区間を求めるのです。

【Step 3】差の点推定値の計算

では、実際に「最適水準A₂B₃と現行条件A₁B₁の差」の点推定値を計算してみましょう。

差の点推定値の公式

x̄₂₃.:A₂B₃のデータの平均(Rは全水準をまとめて平均)

x̄₁₁.:A₁B₁のデータの平均(Rは全水準をまとめて平均)

計算例

Step 1:各組み合わせの平均を求める

A₂B₃の合計 = 75(計算補助表より)

A₂B₃のデータ数 = 2(R₁とR₂の2回)

x̄₂₃. = 75 / 2 = 37.5

A₁B₁の合計 = 40(計算補助表より)

A₁B₁のデータ数 = 2(R₁とR₂の2回)

x̄₁₁. = 40 / 2 = 20.0

Step 2:差を計算する

差の点推定値 = x̄₂₃. − x̄₁₁. = 37.5 − 20.0 = 17.5

最適水準A₂B₃は、現行条件A₁B₁よりも強度が平均17.5高くなると推定されます。

この計算ではブロック因子Rの効果を使っていません。

A₂B₃の平均もA₁B₁の平均も、R₁とR₂の両方のデータを含んでいるので、差を取ると自然にRの効果が相殺されます。

【Step 4】差の信頼区間の計算|ここが乱塊法のヤマ場

差の点推定値が求まったら、次は信頼区間を計算します。これが乱塊法で最も出題されやすい計算です。

差の信頼区間の公式

VE:誤差分散(分散分析表から)

r:ブロック因子Rの水準数

φE:誤差の自由度

t(φE, 0.05):t分布の上側2.5%点

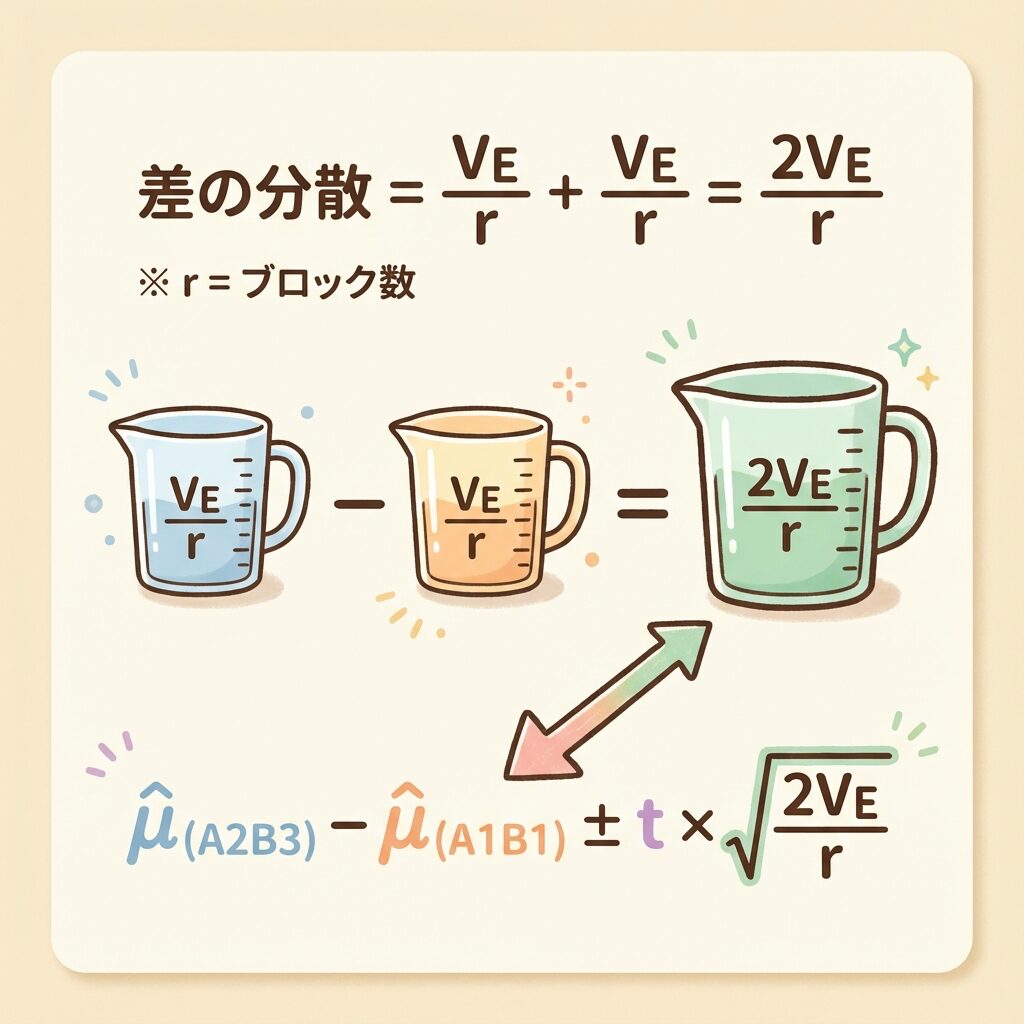

なぜこの公式になるのか?(導出の解説)

この公式を丸暗記するのではなく、なぜこの形になるのかを理解しましょう。

ポイント1:差の分散は「和」になる

2つの独立な確率変数の差の分散は、それぞれの分散の和になります。

V(x̄₂₃. − x̄₁₁.) = V(x̄₂₃.) + V(x̄₁₁.)

ポイント2:各平均の分散はVE/rで近似

x̄₂₃.(A₂B₃の平均)は、r個のデータ(ブロック数分)の平均なので:

V(x̄₂₃.) = VE / r

V(x̄₁₁.) = VE / r

ポイント3:合わせると2VE/r

V(x̄₂₃. − x̄₁₁.) = VE/r + VE/r = 2VE/r

この平方根を取ったものが、信頼区間の「幅」の計算に使われるのです。

2VE/rの「2」は、2つの平均の差を取っているから。

r(ブロック数)で割るのは、各平均がr個のデータから計算されているから。

分散と標準偏差|「バラつき」を数値化する魔法の公式 →

計算例:信頼区間を求める

- 差の点推定値:17.5

- 誤差分散 VE = 2.0(分散分析表から)

- 誤差の自由度 φE = 5

- ブロック因子Rの水準数 r = 2

- t(5, 0.05) = 2.571

Step 1:差の標準誤差を計算

差の分散 = 2VE / r = 2 × 2.0 / 2 = 2.0

差の標準誤差 = √2.0 = 1.414

Step 2:信頼区間の幅を計算

幅 = t(5, 0.05) × √(2VE/r)

= 2.571 × 1.414

= 3.64

Step 3:95%信頼区間を計算

下限 = 17.5 − 3.64 = 13.86

上限 = 17.5 + 3.64 = 21.14

最適水準A₂B₃と現行条件A₁B₁の強度の差は、95%の信頼度で

13.86 ≦ μ(A₂B₃) − μ(A₁B₁) ≦ 21.14

の範囲にあると推定されます。

信頼下限は13.86(信頼下限 = 点推定値 − 幅 = 17.5 − 3.64)

信頼下限が正(13.86 > 0)なので、「A₂B₃がA₁B₁より確実に良い」と言えます。

もし信頼区間が0をまたいでいたら(例:−2 〜 +15)、「本当に良いかどうかは断言できない」となります。

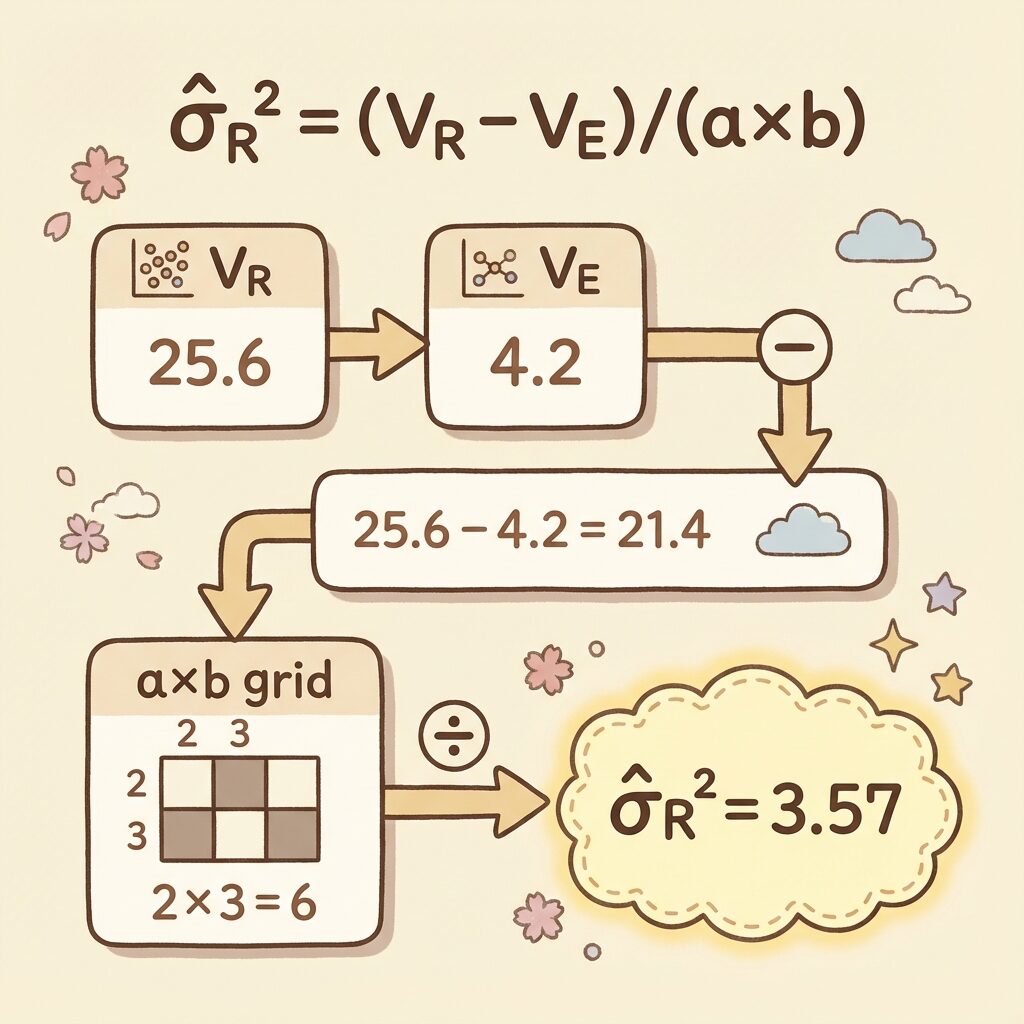

【Step 5】ブロック因子の母分散σ²ᵣの推定|なぜこの公式?

乱塊法では、もう一つ重要な計算があります。それは「ブロック因子Rの母分散σ²ᵣ」の推定です。

これは「日によるばらつきがどれくらいあるのか」を数値化するものです。

ブロック分散の推定公式

VR:ブロック因子Rの分散(分散分析表から)

VE:誤差分散(分散分析表から)

a:因子Aの水準数

b:因子Bの水準数

なぜこの公式になるのか?(導出の解説)

この公式を理解するために、平均平方の期待値E(V)という概念を使います。

平均平方の期待値とは?

分散分析表で計算する「分散V」は、「真の分散σ²」の推定値です。

「Vを何度も計算したときの平均値」が期待値E(V)であり、これは真の分散σ²と関係しています。

誤差分散の期待値:

E(VE) = σ²E

ブロック因子Rの分散の期待値:

E(VR) = σ²E + (a × b) × σ²R

なぜE(VR)に「a × b」が掛かるのか?

これが最も理解しにくいポイントです。直感的に説明しましょう。

ブロック因子R(例:1日目 vs 2日目)の各水準には、a × b 個のデータが含まれています。

この例では:

・R₁(1日目)のデータ:A₁B₁, A₁B₂, A₁B₃, A₂B₁, A₂B₂, A₂B₃ → 6個(= 2 × 3)

・R₂(2日目)のデータ:A₁B₁, A₁B₂, A₁B₃, A₂B₁, A₂B₂, A₂B₃ → 6個(= 2 × 3)

R₁とR₂の「差」を計算するとき、この6個分のデータが使われます。

つまり、Rの効果は「6倍に増幅されて」VRに含まれているのです。

だから、σ²Rを取り出すには「a × b = 6」で割る必要があります。

公式の導出

E(VR) = σ²E + (a × b) × σ²R より:

(a × b) × σ²R = E(VR) − σ²E

σ²R = {E(VR) − σ²E} / (a × b)

実際の推定では、E(V)の代わりにVを使うので:

σ̂²R = (VR − VE) / (a × b)

計算例:ブロック分散σ̂²ᵣを求める

- VR = 48.0(分散分析表から)

- VE = 2.0(分散分析表から)

- 因子Aの水準数 a = 2

- 因子Bの水準数 b = 3

計算:

σ̂²R = (VR − VE) / (a × b)

= (48.0 − 2.0) / (2 × 3)

= 46.0 / 6

= 7.67

日間変動(ブロック因子R)の母分散は約7.67と推定されます。

これは「日によって、平均的に±√7.67 ≒ ±2.8程度のばらつきがある」ことを意味します。

この値が大きいほど、「日によるばらつきが大きい」ことを意味します。

もしσ̂²Rが誤差分散VEより大きければ、「日による影響を減らす対策」を検討する価値があります(例:空調管理、原料ロット管理など)。

【まとめ】乱塊法 vs 通常の二元配置実験 比較表

最後に、乱塊法と通常の二元配置実験の違いを一覧表でまとめます。

| 項目 | 通常の二元配置実験 | 乱塊法 |

|---|---|---|

| 因子の種類 | A, B(どちらも興味あり) | A, B(興味あり)+ R(ブロック因子) |

| 最適水準の選び方 | AとBから選ぶ | AとBから選ぶ(Rは無視) |

| 点推定の対象 | 最適水準の母平均 μ̂ | 差の推定(最適 − 現行)が有用 |

| 信頼区間の公式 | μ̂ ± t × √(VE/ne) | 差 ± t × √(2VE/r) |

| 追加で求めるもの | (特になし) | ブロック分散 σ̂²R |

| σ̂²Rの公式 | − | (VR − VE) / (a × b) |

計算のチェックリスト

ブロック因子Rも含めてF検定を行う

AとBのみで選ぶ(Rは無視)、交互作用の有意性に応じて組み合わせ or 単独

x̄(最適) − x̄(現行)

差 ± t × √(2VE/r)、rはブロック数

σ̂²R = (VR − VE) / (a × b)

【保存版】公式早見表

乱塊法の公式一覧

| 差の点推定値 | x̄(最適) − x̄(現行) |

| 差の分散 | 2VE / r (r = ブロック数) |

| 差の95%信頼区間 | 差 ± t(φE, 0.05) × √(2VE/r) |

| ブロック分散の推定 | σ̂²R = (VR − VE) / (a × b) |

| E(VR)の式 | E(VR) = σ²E + (a × b) × σ²R |

覚えておくべきポイント

- ブロック因子は最適水準の選択に使わない

- 「差」を取るとブロック効果が相殺される

- 差の分散の「2」は、2つの平均の差を取るから

- σ̂²Rの「a × b」は、各ブロックに含まれるデータ数

📚 次に読むべき記事

乱塊法の基本概念を復習したい方へ

E(V)の考え方をもっと深く理解したい方へ

実験計画法の全体像を把握したい方へ

交互作用の基本を復習したい方へ

乱塊法では、ブロック因子(日間変動など)を「興味のない環境要因」として扱います。最適水準の選択ではブロック因子を無視し、推定では「差」を取ることでブロック効果を相殺するのがポイントです。公式を丸暗記するのではなく、「なぜそうするのか」を理解することで、応用問題にも対応できるようになります。