💡 こんな実験で困っていませんか?

✅「機械の設定変更は1日がかり…でも温度は簡単に変えられる。どう実験すれば効率的?」

✅「大きな単位の因子と小さな単位の因子が混在していて、実験計画が立てにくい」

✅「分割法(スプリットプロット法)って聞いたことあるけど、何が違うの?」

🎯 この記事を読むとわかること

✔ 分割法(スプリットプロット法)とは何か?

✔ なぜ「変えにくい因子」と「変えやすい因子」を分ける必要があるのか

✔ 主プロット・副プロットの考え方と具体例

✔ 分割法を使う際の注意点と解析のポイント

目次

🌟 はじめに:すべての因子を同じように扱えない実験がある

これまで「実験計画法」で学んできた設計法では、

- 🔹 因子間の主効果や交互作用を調べる

- 🔹 ばらつきをコントロールするためにブロック(局所管理)を使う

という方法で実験を組み立ててきました。

しかし、実際の現場では、すべての因子を「同じ自由度」で扱えるとは限りません。

🔥 現場でよくあるジレンマ

🏭 機械の設定変更:1回変えるのに半日~1日かかる(変えにくい因子)

🌡️ 温度や時間の調整:数分で簡単に変えられる(変えやすい因子)

💸 すべての組み合わせを完全ランダムに実験したら、コストが爆発する…

このように「大きな単位でしか設定できない因子」と「小さな単位で自由に設定できる因子」が混在する場合、特別な設計法が必要になります。

それが分割法(スプリットプロット法)です!

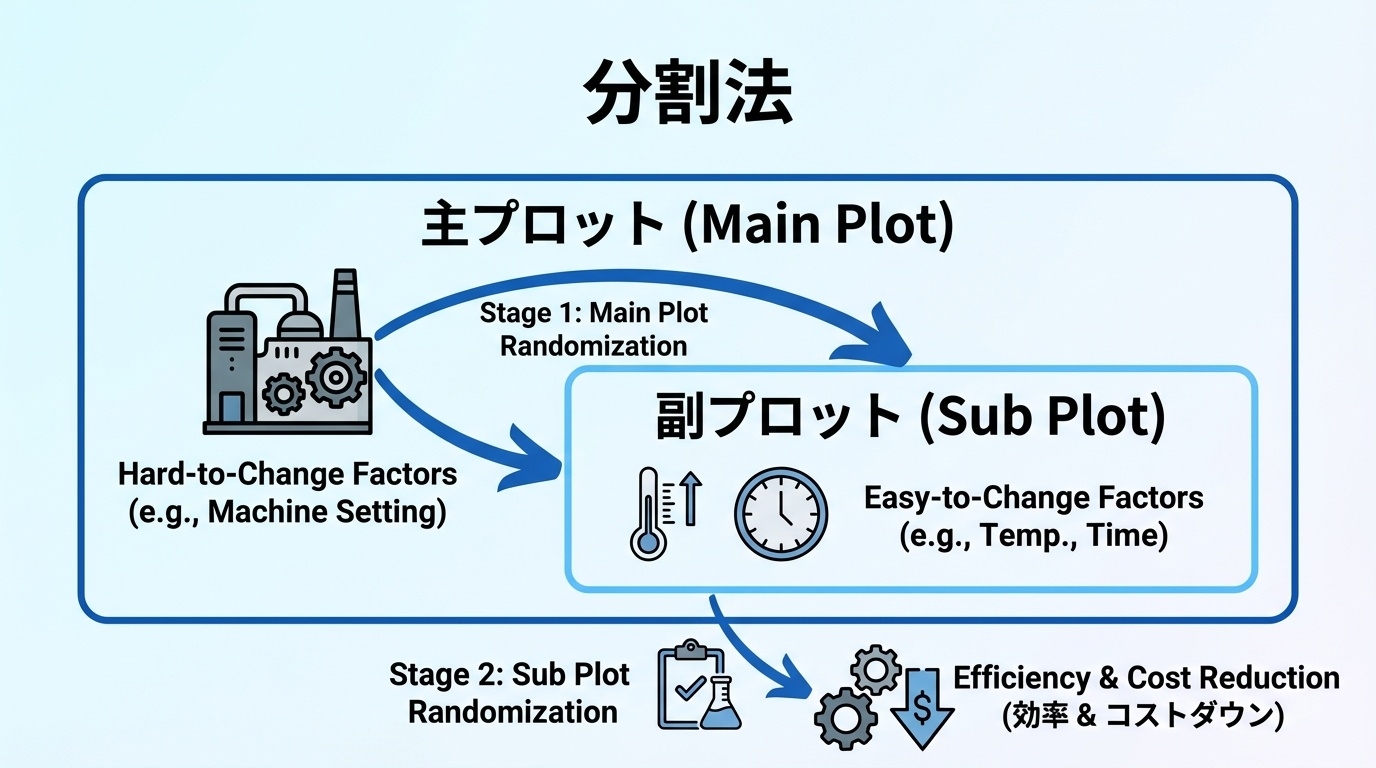

📘 1. 分割法とは?

定義をシンプルに理解する

💡 分割法(スプリットプロット法)とは

大きな単位(粗い条件)と小さな単位(細かい条件)の両方を効率的に実験できるように、2段階で割り付けを行う設計法のことです。

つまり、

- 🔹 粗い因子(変えにくい因子):主プロット(Main Plot)

- 🔹 細かい因子(簡単に変えられる因子):副プロット(Sub Plot)

の2つに分けて考える方法です。

他の実験計画法との違い

| 設計法 | ランダム化の範囲 | 適用場面 |

|---|---|---|

| 一元配置実験 | 全実験で完全ランダム化 | 因子1つを調べる単純な実験 |

| 二元配置実験 | 全実験で完全ランダム化 | 2因子を同等に扱える実験 |

| 分割法 | 2段階でランダム化(主→副) | 因子によって変更コストが大きく異なる実験 |

👉 フィッシャーの三原則の「ランダム化」を2段階に分けて適用するのが分割法の本質です。

🔥 2. なぜ分割法が必要なのか?

すべての因子を完全ランダム化すると非効率になる

通常のランダム化では、「すべての実験順序を完全にシャッフルする」のが理想です。

しかし、以下のような場合、完全ランダム化は現実的ではありません。

❌ 完全ランダム化が非効率な例

【製造ライン実験】

🏭 因子A:機械の型番(変更に6時間かかる)

🌡️ 因子B:加熱温度(変更に5分)

→ 完全ランダムに実験すると、機械を何度も交換することになり、準備時間だけで何日もかかる…

✅ 分割法を使うと効率的

1. まず機械Aで全温度パターンを試す(主プロット固定)

2. 次に機械Bに切り替えて、同じく全温度パターンを試す

→ 機械交換は1回だけで済む!大幅な時間短縮が可能

つまり、変えにくい因子はまとめて扱い、変えやすい因子は小分けで試すことで、現場の実験を現実的なコストで実施できるのです!

👉 因子と水準の性質を理解すると、どの因子を主プロット・副プロットに割り当てるべきかが判断できるようになります。

📊 3. 分割法の基本構成

主プロット(Main Plot)と副プロット(Sub Plot)

🟢 分割法の構造

【主プロット(Main Plot)】

🔹 変えにくい因子を割り当てる(例:機械の種類、炉の番号)

🔹 大きな実験単位を形成する

🔹 主プロット内で副プロットの実験を行う

【副プロット(Sub Plot)】

🔹 変えやすい因子を割り当てる(例:温度、時間、材料の量)

🔹 主プロットの中で細かく変更して試す

🔹 副プロット間はランダム化される

イメージ図で理解する

📐 分割法の構造イメージ

🏭 主プロット1:機械A

🌡️ 副プロット1-1:温度50℃

🌡️ 副プロット1-2:温度70℃

🌡️ 副プロット1-3:温度90℃

🏭 主プロット2:機械B

🌡️ 副プロット2-1:温度50℃

🌡️ 副プロット2-2:温度70℃

🌡️ 副プロット2-3:温度90℃

→ 主プロット(機械)を固定して、その中で副プロット(温度)を試すイメージ!

👉 繰返しの概念も分割法では重要です。主プロットの繰返しと副プロットの繰返しは別々に考えます。

🍛 4. 具体例:カレーの味評価で考える

実験の設定

たとえば、「美味しいカレーを作る実験」で以下の2つの因子を調べたいとします。

🍛 カレー実験の設定

【主プロット因子】

🍳 調理器具:鍋A、鍋B(交換するのが大変)

【副プロット因子】

🌶️ スパイス量:少なめ、多め(簡単に変えられる)

分割法での実験手順

✅ ステップ1:主プロットを設定

🍳 まず鍋Aを準備する

✅ ステップ2:副プロットの実験(鍋A固定)

🌶️ 鍋Aで「スパイス少なめ」のカレーを作る

🌶️ 鍋Aで「スパイス多め」のカレーを作る

✅ ステップ3:主プロットを変更

🍳 鍋Bに交換する

✅ ステップ4:副プロットの実験(鍋B固定)

🌶️ 鍋Bで「スパイス少なめ」のカレーを作る

🌶️ 鍋Bで「スパイス多め」のカレーを作る

💡 分割法のメリット

🔹 鍋の交換は1回だけで済む(完全ランダムなら何度も交換が必要)

🔹 スパイス量の変更は各鍋ごとに自由に試せる

🔹 効率的かつ現実的な実験計画になる

👉 鍋とスパイス量の交互作用も分割法で推定できます。

⚠️ 5. 分割法の注意点

注意点1:主プロットと副プロットで誤差構造が異なる

👉 自由度の考え方を理解すると、分割法の分散分析表が読めるようになります。

注意点2:主プロットの検出力は低くなる

注意点3:完全ランダム化より制約がある

⚠️ 完全ランダム化ではない

分割法は「制約付きランダム化」のため、完全ランダム化に比べて統計的な効率が若干下がります。

→ しかし現実的なコスト削減効果を考えれば、トレードオフとして十分に価値があります

👉 交絡の恐怖を理解すると、分割法でも因子の割り付けミスを防げます。

注意点4:解析にはソフトウェアの活用が必須

分割法の分散分析は手計算では非常に大変です。MinitabやJMP、Rなどの統計ソフトウェアを活用しましょう。

👉 実験計画法まとめ+確認問題で分割法の知識を整理できます。

📝 まとめ

✅ この記事のポイント

🔹 分割法は、「変えにくい因子」と「変えやすい因子」を分けて扱う実験設計

🔹 主プロット因子(粗い単位)と副プロット因子(細かい単位)に区別して割り付ける

🔹 現場の実験(設備変更・条件変更が混在する場合)で非常に重要なテクニック

🔹 主プロットと副プロットで誤差構造が異なるため、解析には注意が必要

🚀 次の記事へ

📖 次はこちらの記事がおすすめ!

分割法で効率的な実験設計を学んだ次は、「最適条件を探し出す方法」を学びましょう。

👉 次の記事:応答曲面法とは?山の頂上を見つける実験設計

🔹 応答曲面法を理解すると、「もっと良い条件(ベストな設定)」を科学的に探し出す力が身につきます!

📚 実験計画法の「挫折」を救う2冊

「数式を見た瞬間に本を閉じた」

そんな経験がある私だからこそ推せる、厳選のバイブルです。