目次

💭 こんな悩み、ありませんか?

「電験三種って何時間勉強すれば受かるの?」

「仕事が忙しくて、勉強時間が取れない…」

「自分のレベルだと、どのくらいかかる?」

✅ この記事を読めば、あなたに必要な勉強時間と、効率的な学習法がわかります!

⏱️ 電験三種の総勉強時間|あなたに必要な時間は?

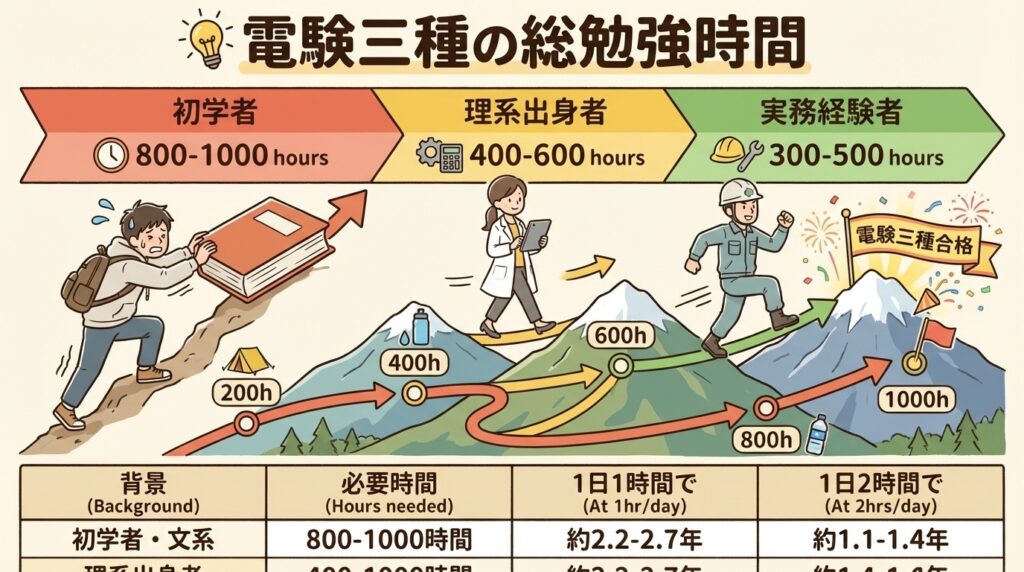

電験三種に必要な学習時間は、あなたの背景によって大きく変わります。

📊 レベル別の必要時間

💡 重要なポイント

目安時間にこだわりすぎないでください!

「週何時間なら継続できるか?」を考える方が、はるかに大切です。

👉 毎日30分でも、1年で180時間の勉強ができます。

📈 1日30分の積み上げ効果

30分でも続ければ、立派な合格ラインです!

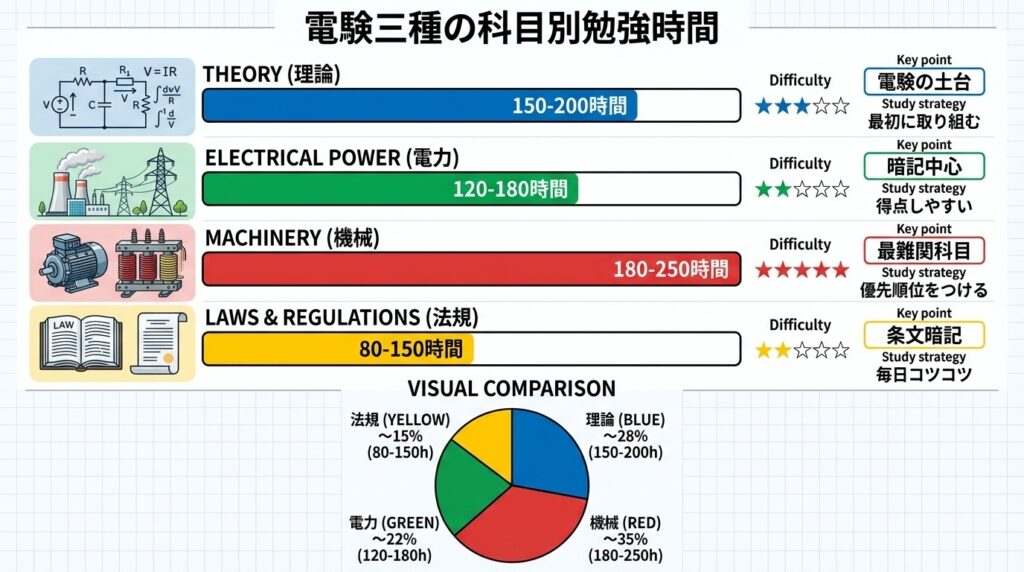

📚 科目別の勉強時間と学習のポイント

電験三種は4科目あり、それぞれ必要な時間と難易度が異なります。

① 理論(目安:150〜200時間)

⚡ 電験三種の土台となる科目

難易度:★★★☆☆

電力・機械にも直結する重要単元です。

計算力が問われるため、最初に取り組むのが王道。

学習のポイント:

- ✅ 「公式を覚える」ではなく、「使えるようになる」意識が重要

- ✅ 最初は時間がかかるが、慣れると短縮できる

- ✅ 直流回路・交流・ベクトルの基礎で6割の問題に対応できる

② 電力(目安:120〜180時間)

🔌 暗記でカバーできる得点源

難易度:★★☆☆☆

比較的暗記でカバーできる科目で、点を取りやすいです。

学習のポイント:

- ✅ 発電→送電→配電という流れを理解する

- ✅ 数値系(電圧、距離、損失など)は表でまとめると記憶しやすい

- ✅ 過去問を繰り返すことで、出題パターンに慣れる

③ 機械(目安:180〜250時間)

⚙️ 最もつまずく人が多い最難関科目

難易度:★★★★★

範囲が広く、物理的な理解も必要です。

電験三種最大の壁と言われています。

学習のポイント:

- ✅ 優先度をつけて勉強:「変圧器→誘導電動機→直流機→照明・制御」の順

- ✅ 回路や構造は図で覚えると圧倒的に効率が上がる

- ✅ 理解が難しい場合は、YouTubeなどの動画教材も活用

- ✅ 苦手分野は"捨てる勇気"も必要(合格ラインを狙う意識が大事)

④ 法規(目安:80〜150時間)

📖 条文暗記が中心の科目

難易度:★★☆☆☆

条文や規定、保安に関する知識を問われます。

学習のポイント:

- ✅ 過去問から出る条文や数値をカード化すると効果的

- ✅ 「数字・用語・意味」の3点セットで覚える

- ✅ 1日15分でもOK。毎日コツコツやることが最大の得点源

💼 社会人のための勉強時間確保法

「時間がない」は社会人の共通の悩み。でも、"時間は作るもの"です。

📅 ライフスタイル別の時間確保術

💰 勉強時間を"貯金"に例えると

✅ 朝型:「毎日コツコツ積立貯金」

✅ 土日集中型:「月末一括入金」

✅ すきま時間型:「小銭貯金」

どれでも継続すれば、1年後には確実な"資産(=知識)"になります!

📱 今すぐできる時間の作り方

- ✅ スマホの使用時間を1日30分減らす → 週3時間の勉強時間が生まれる

- ✅ 1日のやっていることを書き出して、電験三種の優先度をちょっと上げる

- ✅ 勉強を「習慣」にすることが、合格への最大の近道

🚀 勉強時間を短縮できる人の4つの特徴

勉強時間は「長ければ合格できる」わけではありません。

短時間で成果を出す人には、共通点があります。

① 過去問を早く解き始めている

教科書ばかり読んで"わかった気になる"人より、早い段階でアウトプットする人が伸びます。

「泳ぎ方の本を読むより、水に入ってバシャバシャやる方が上達が早い」

→ 勉強も同じ。「解く」ことで理解が深まります。

② 学習記録を"見える化"している

カレンダー、習慣化アプリ、ノートに「今日は○○をやった」と書くだけでも意識が変わります。

おすすめアプリ:Studyplus

進捗が目に見えると、脳は"ごほうび"を感じます(ドーパミン効果)。

③ 苦手を後回しにしない

「苦手だから後でやろう」と思っていると、結局やらずに時間切れになります。

先に手をつけて「取れる部分だけ拾う」でもOKです。

④ 自分に合った"戦場"を選んでいる

✅ 得意な暗記は朝、集中力が必要な計算は夜、など「時間帯の使い分け」

✅ YouTube、音声学習、カード暗記…自分の"戦いやすい武器"を選ぶ

💡 効率的に学ぶための5つのポイント

資格試験の勉強は「マラソン」に似ています。

長く走るには、"ペース配分"と"走り方"が大事です。

✅ 効率よく学ぶための具体策

① 「毎日やる」より「止めない」

忙しい日があっても、5分でも教材に触れれば"継続"になります。

② 短時間の"スプリント学習"を活用

集中できる15分間だけ全力でやる → 休憩 → また15分

ポモドーロ・テクニック(25分勉強+5分休憩)も有効。

③ 過去問→インプット→過去問の反復

教材を1→2→3と順に進めるより、「過去問→参考書→再度過去問」という反復の流れが記憶を強化します。

④ 頻出テーマから"先に潰す"

全部やろうとしない。出題率の高いテーマを重点的に学ぶ。

例えば機械なら「変圧器・誘導電動機」から。

⑤ 暗記は朝、計算は夜

暗記系は朝や通勤中に、計算系は集中できる夜に振り分けると効果的。

✅ まとめ|合格には「時間」より「続ける力」

🎯 この記事のポイント

- 電験三種に必要な時間は300〜1000時間(背景により異なる)

- 毎日30分でも、1年で180時間の勉強ができる

- 科目別では「機械」に最も時間がかかる

- 社会人でもライフスタイルに合わせた時間確保が可能

- 短時間で成果を出す人は「過去問・記録・習慣」を重視

電験三種に必要な勉強時間は決して短くはありません。

しかし、毎日30分でも、半年〜1年続けることで、確実に合格に近づきます。

重要なのは、「今日はできなかったから終わり」ではなく、

「明日また取り戻そう」という気持ちで続けることです。

📌 資格取得は"人生の戦略"

今日からあなたの時間を未来への投資に変えてみてください。

📚 関連記事

勉強時間の目安が分かったら、次は具体的な戦略を立てましょう。おすすめの記事をまとめました。