- 「分散って何?なんで2乗するの?」

- 「標準偏差と分散の違いがわからない…」

- 「公式は覚えたけど、意味がわからない」

- 「V(X) = E(X²) - μ² って、どこから出てきたの?」

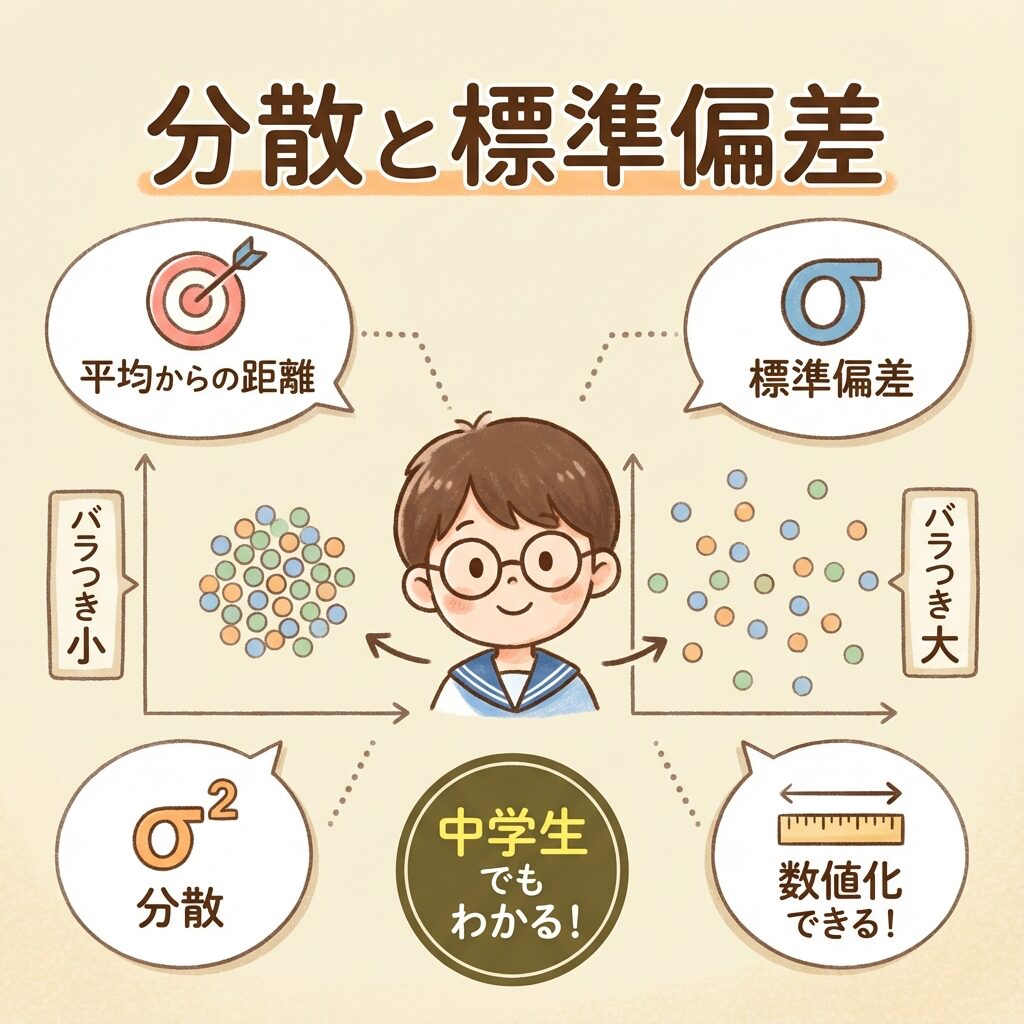

統計学で最も重要な概念の一つが「分散」と「標準偏差」です。

でも、いきなり「偏差を2乗して平均を取る」と言われても、「なんで2乗?」「なんで平均?」と疑問だらけですよね。

この記事では、「なぜこの公式になるのか」を徹底的に図解します。読み終わる頃には、分散と標準偏差が「当たり前」に感じられるようになります!

- 分散=データの「バラつき」を数値化したもの

- 標準偏差=分散の平方根(元の単位に戻したもの)

- 偏差を2乗する理由=プラスマイナスを相殺させないため

- 計算公式V(X) = E(X²) - μ²の導出も完全理解

目次

🎯 そもそも「バラつき」とは?

まず、「バラつき」が何を意味するのか、具体例で確認しましょう。

2つのクラスのテスト結果を比べてみます。どちらも平均点は60点です。

| クラス | 生徒A | 生徒B | 生徒C | 生徒D | 生徒E | 平均 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1組 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 60点 |

| 2組 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 60点 |

どちらも平均は同じ60点です。でも、明らかに「性格」が違いますよね。

1組は全員が60点付近に集まっていて、バラつきが小さい。

2組は20点から100点まで散らばっていて、バラつきが大きい。

この「バラつき」を数値化したものが、分散と標準偏差なんです。

📏 偏差とは?「平均からの距離」

バラつきを測るには、まず「各データが平均からどれだけ離れているか」を調べます。

この「平均からの距離」を偏差(へんさ)と呼びます。

偏差 = データの値 − 平均値 = X − μ

2組の偏差を計算してみましょう(平均μ = 60)。

| 生徒 | 点数 X | 偏差 (X − μ) |

|---|---|---|

| A | 20 | −40 |

| B | 40 | −20 |

| C | 60 | 0 |

| D | 80 | +20 |

| E | 100 | +40 |

| 偏差の合計 | 0 | |

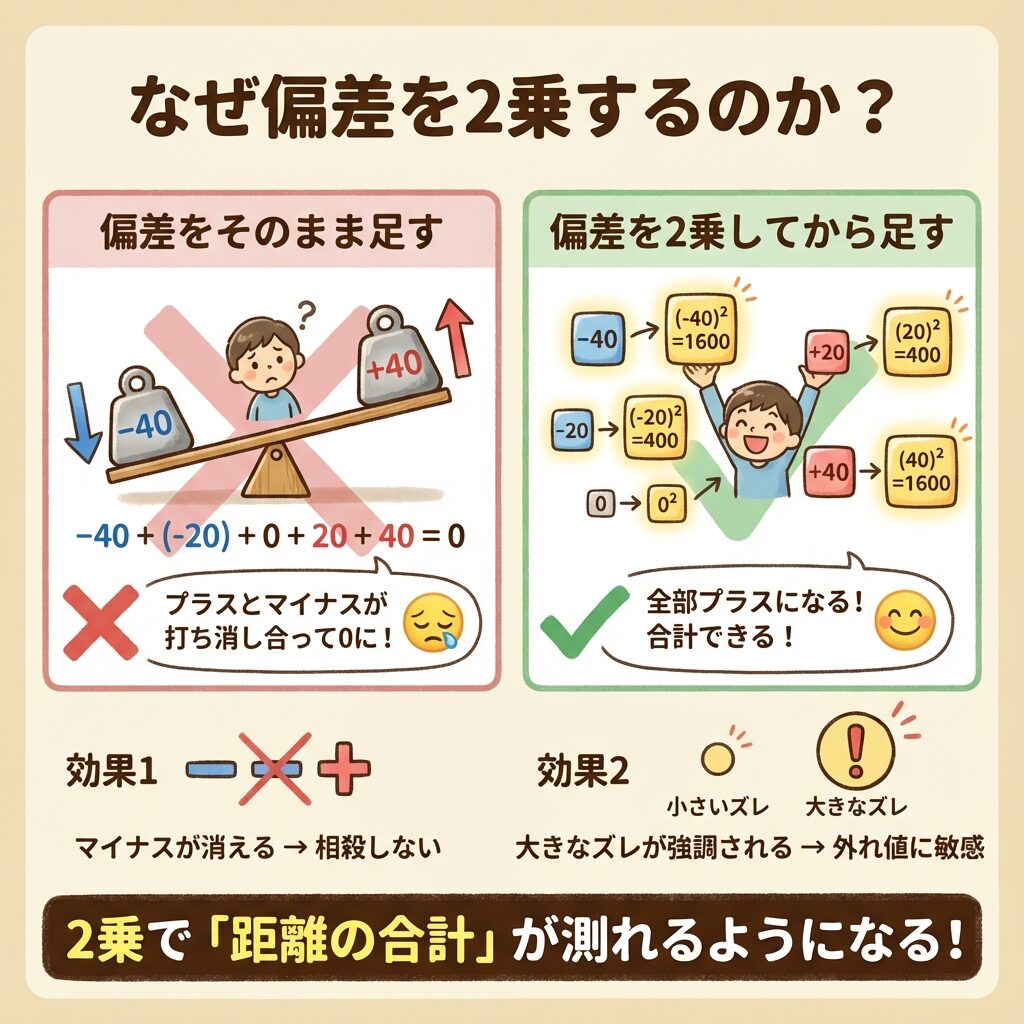

❌ 問題発生!偏差の合計は必ず0になる

上の表を見てください。偏差の合計が0になっています!

これは偶然ではありません。偏差の合計は「必ず」0になるという性質があるんです。

平均値は「シーソーの支点」のようなものです。

支点より左(マイナス)と右(プラス)の力は、必ず釣り合います。

だから、偏差を単純に足し算すると0になって消えてしまうんです。

これでは「バラつき」が測れません。どうすればいいでしょうか?

🔢 なぜ「2乗」するのか?

プラスとマイナスが打ち消し合う問題を解決するために、偏差を2乗します。

✅ 2乗の効果①:マイナスが消える

どんな数も2乗するとプラスになります。

(−40)² = 1600 (マイナスが消える!)

(+40)² = 1600 (同じ値になる!)

✅ 2乗の効果②:大きなズレが強調される

2乗すると、平均から遠いデータほど、より大きな値になります。

| 偏差 | 偏差² | 倍率 |

|---|---|---|

| 10 | 100 | 10倍 |

| 20 | 400 | 20倍 |

| 40 | 1600 | 40倍 |

偏差が2倍になると、偏差²は4倍になります。つまり、「外れ値」が強調されるんです。

「マイナスを消すなら絶対値でもいいのでは?」と思うかもしれません。

実は、2乗には数学的に扱いやすいという大きなメリットがあります。

微分がしやすく、他の統計量との相性も抜群なんです。

📊 分散の定義式

偏差の2乗を平均したものが、「分散」です。

V(X) = E{(X − μ)²} = σ²

V(X):分散 E{ }:期待値(平均) μ:平均値 σ²:分散の別表記

言葉で言うと、「偏差の2乗の期待値(平均)」です。

🧮 2組の分散を計算してみよう

| 生徒 | 点数 X | 偏差 (X − μ) | 偏差² (X − μ)² |

|---|---|---|---|

| A | 20 | −40 | 1600 |

| B | 40 | −20 | 400 |

| C | 60 | 0 | 0 |

| D | 80 | +20 | 400 |

| E | 100 | +40 | 1600 |

| 合計 | 4000 | ||

分散 V(X) = 4000 ÷ 5 = 800

2組の分散は800です。1組の分散は計算すると2になります。

分散が大きいほど「バラつきが大きい」ことを表しています。

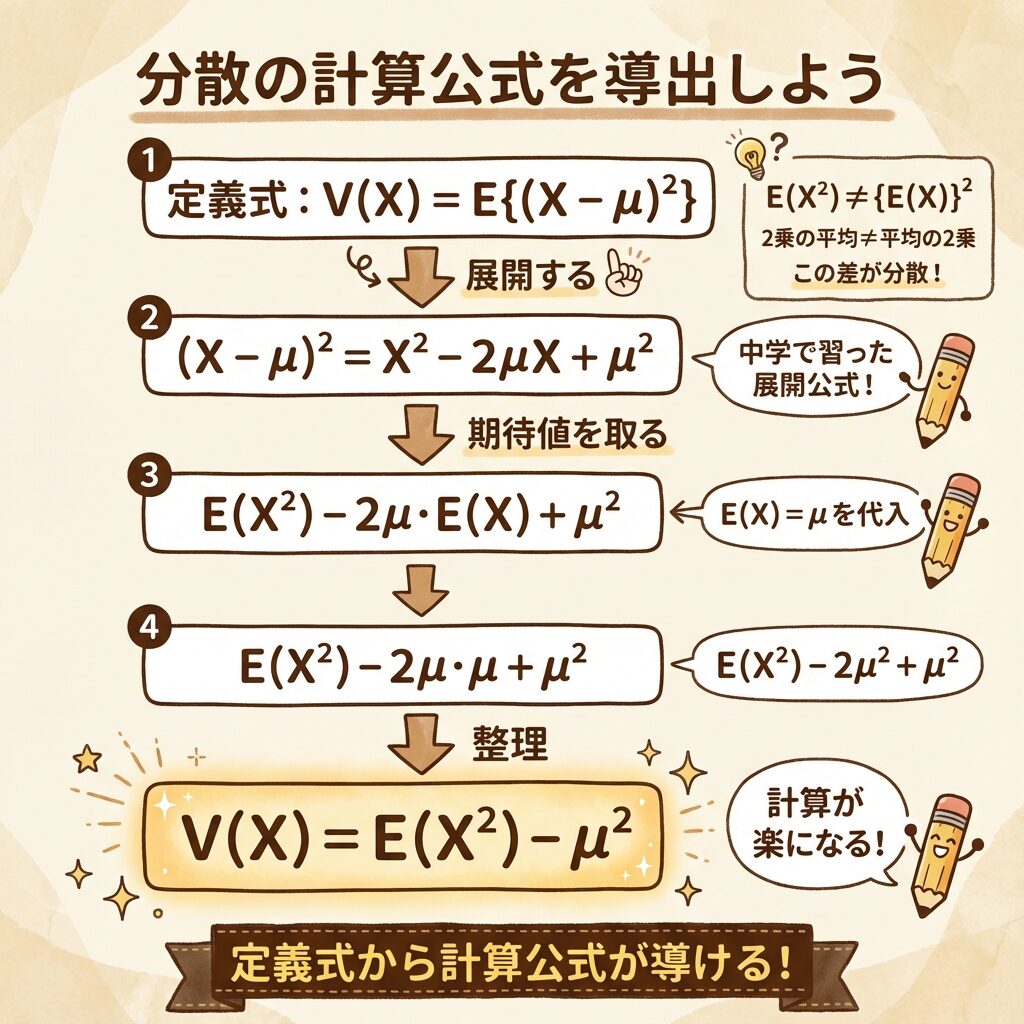

🔥 計算公式の導出|V(X) = E(X²) − μ²

実務では、上の定義式よりも計算しやすい公式がよく使われます。

V(X) = E(X²) − μ²

「X²の期待値」から「平均の2乗」を引く

この公式は、定義式から数学的に導出できます。QC検定や統計検定でも頻出なので、導出過程を理解しておきましょう。

📝 導出の手順

定義式から始めます。

Step 1:定義式を書く

V(X) = E{(X − μ)²}

Step 2:カッコの中を展開する

(X − μ)² = X² − 2μX + μ²

Step 3:期待値を取る

V(X) = E(X² − 2μX + μ²)

Step 4:期待値の線形性を使って分解

V(X) = E(X²) − 2μ·E(X) + μ²

Step 5:E(X) = μ を代入

V(X) = E(X²) − 2μ·μ + μ²

V(X) = E(X²) − 2μ² + μ²

Step 6:整理して完成!

V(X) = E(X²) − μ²

E(X²):「データの2乗」の平均

μ²:「データの平均」の2乗

この2つの差が分散です。

「2乗の平均」と「平均の2乗」は違う、ということがポイント!

第8回:期待値 - 確率分布の中心を知る →

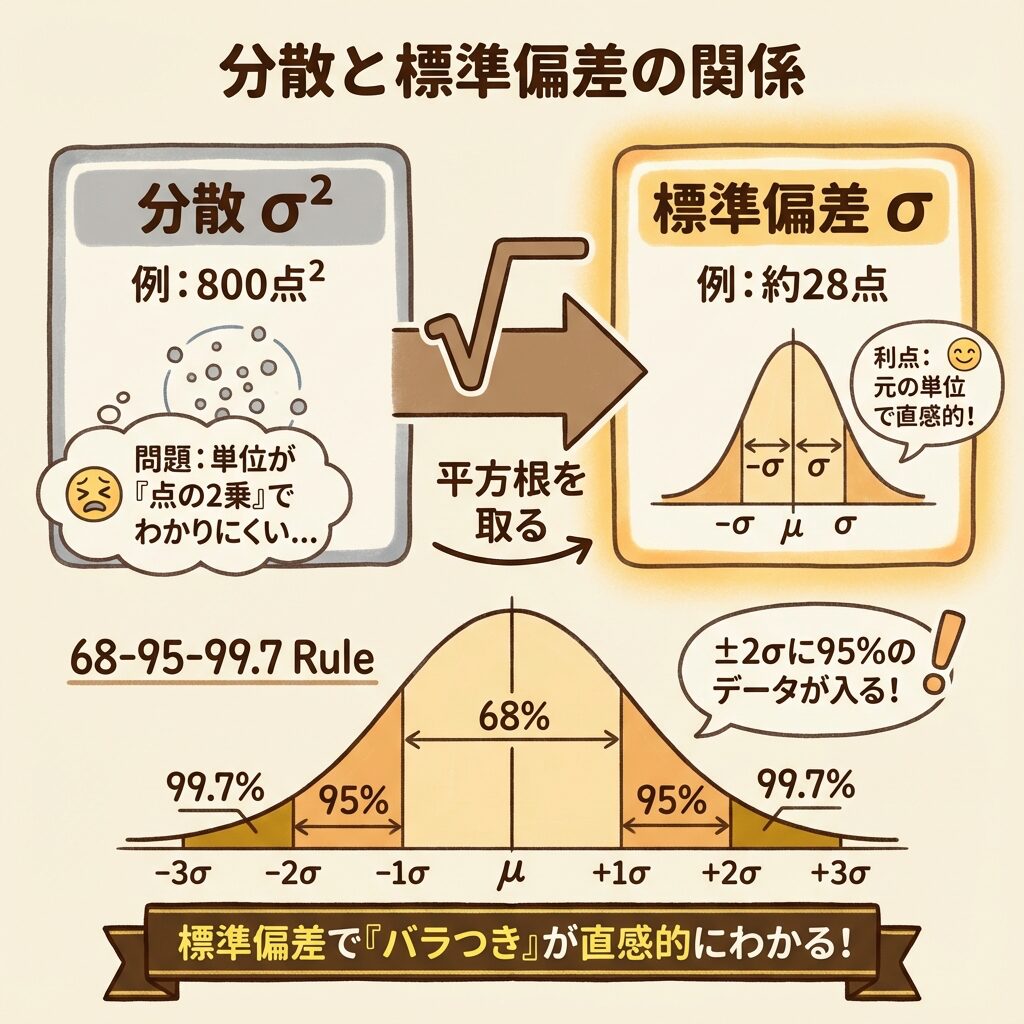

📏 標準偏差とは?「元の単位に戻す」

分散には一つ問題があります。それは単位が2乗になってしまうことです。

例えば、テストの点数(単位:点)の分散は「点²(点の2乗)」になります。これでは直感的にわかりにくいですよね。

そこで、分散の平方根を取って、元の単位に戻したものが「標準偏差」です。

D(X) = √V(X) = √E{(X − μ)²} = σ

D(X):標準偏差 σ(シグマ):標準偏差の記号

🧮 標準偏差を計算してみよう

2組の標準偏差を計算します。

分散 V(X) = 800

標準偏差 σ = √800 ≒ 28.3点

標準偏差は「約28点」です。これなら「平均から約28点くらいバラついている」と直感的に理解できますね!

📊 分散と標準偏差の使い分け

| 項目 | 分散 σ² | 標準偏差 σ |

|---|---|---|

| 単位 | 元のデータの2乗 | 元のデータと同じ |

| 直感的理解 | △ わかりにくい | ◎ わかりやすい |

| 計算 | ◎ 楽(加法性あり) | △ ルートが必要 |

| 主な用途 | 数学的計算、検定 | 報告、グラフ、解釈 |

🎯 標準偏差の「68-95-99.7ルール」

正規分布に従うデータでは、標準偏差を使って「何%のデータがこの範囲に入る」と予測できます。

| 範囲 | データの割合 |

|---|---|

| μ ± 1σ | 約68% |

| μ ± 2σ | 約95% |

| μ ± 3σ | 約99.7% |

つまり、平均±2標準偏差の範囲に、ほぼ全員(95%)が入るということです。

📚 まとめ|分散と標準偏差の要点

- 分散=偏差の2乗の平均 → V(X) = E{(X − μ)²}

- 標準偏差=分散の平方根 → σ = √V(X)

- 偏差を2乗する理由=プラスマイナスの相殺を防ぐ&外れ値を強調

- 計算公式:V(X) = E(X²) − μ²

- 正規分布ではμ±2σに95%のデータが入る

| 分散(定義式) | V(X) = E{(X − μ)²} = σ² |

| 分散(計算公式) | V(X) = E(X²) − μ² |

| 標準偏差 | D(X) = √V(X) = σ |

- V(X) = E(X²) − μ² の導出過程が出題される

- 「2乗の期待値」と「期待値の2乗」の違いを理解

- 分散と標準偏差の単位の違いに注意

- 分散の加法性(独立な変数の分散は足せる)も重要

📖 統計学基礎シリーズ

第9回:分散の加法性 - 独立な確率変数の性質 →

分散と標準偏差は「バラつきを数値化する魔法の道具」でしたね。

偏差を2乗する理由、計算公式の導出まで理解できれば、

統計学の土台がしっかり固まります!

次は「データの視覚化」を学びましょう!📊📏